96条改憲策動が本格化する中、国民投票法に反対してきた「壊憲NO!96条改悪反対連絡会議」(共同代表=内田雅敏、二瓶久勝、山口正紀)は6月18日、東京都内で集会を開き、市民ら650人が参加した。民主、公明、共産、社民、新社会の各政党が連帯の挨拶を行い、奥平康弘東京大学名誉教授(憲法)が要旨次のような講演をした。

安倍首相は「6、7割の人が憲法は改正すべきだと言っているのに、96条によると国会で3分の1が反対すれば改正意見が潰されるのはおかしい」と言っている。この96条改正先行論に、国民は9条改定など中身がぼかされ、形式手続きだからとついていってしまうのではないかと心配した。

|

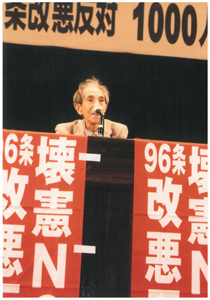

| 憲法を簡単に変えてはならないと力説する奥平康弘さん=6月18日、東京都内 |

しかし、この1カ月ほどの間に憲法を変えるということが切実な問題として浮かび上がってきた。ぼくらも歴史と国際情勢に鑑みて、憲法をいかに活かしていくかを研究してきたが、9条改正を唱えている学者も、憲法の魂は変えてはならないと改正権の限界を議論している。

96条はたんなる改正の手続きではない。その歯止め的な役割は立憲主義という近代憲法の原則を保障するものだ。憲法は、国家権力の目的が国民の自由と権利を保障する特別の法規と理解すれば、そう簡単に変えてはならない。

立憲主義のポイントは、国民の自由と権利を保障するために、単なる多数決で決めてはならないという規範を国家に課することにある。国家はこれに則って権力を行使すべきである。

明治憲法73条第2項も改正要件を衆議院、貴族院の総員の3分の2以上の出席と出席議員の3分の2以上の多数を条件付けている。96条先行論のように、伊達や酔狂で改正してはいけない。

想像力をたくましくすれば、96条改定は憲法103条すべてに関係する。96条は特別の意味を持つ規定だ。その改定はお風呂の栓を抜くようなものだ。

自民党改憲草案に象徴される改正論者(向こうの人たち)は、「伝統」とか「愛国心」とかびっくりするほど古い思考を残している。その証拠が、憲法13条の「すべて国民は個人として尊重される」が「人として尊重される」になっていること。「人」というのは歴史的、伝統的な共同体と切っても切れない捉え方で使う。「個人」はそうした共同体の拘束を解放した、それ以上分割し得ない(インディビジュアルな)人である。それを「人」と呼ぶのは立憲主義を否定し、歴史認識に欠ける思考だ。

現憲法第1章は「天皇」だが、民主主義的立憲主義の憲法は第1章に個人の権利保障や三権分立、平和主義をもってくるべきだ。向こうはその第1章で「国旗及び国歌」(第3条)を規定し、国民はこれを「尊重しなければならない」とする。昔は「不敬罪」があったが、「尊重」を義務付けるのは立憲主義に反する。本質的な義務は法律で定めるべきだ。

向こうの改正論は第9条にとどまらず、市民としての、自由な個人としての権利のあるベき姿から遠ざかり、「天皇」や「元号」の規定など、大日本帝国憲法の思考がうかがえる。

いったん憲法が規定されると変えるのは並大抵のことではない。向こうはそれをこの機会にやろうとしている。まったくアナクロミスティック(時代錯誤的)だ。

共同代表の内田弁護士は、「ようやく憲法問題が広く語られるようになった。安倍改憲の狙いを国民に伝えよう、職場・地域から運動の輪を広げよう」と挨拶。連絡会顧問の角田義一・元参議院副議長は、「政府に勝手に戦争をやらせない。安倍政権を倒そう」と危機感を募らせて訴えた。

政党の最後に新社会党の長南博邦書記長が連帯の挨拶。長南書記長は、ワイツゼッカー元西独大統領の「過去に眼を閉ざす者は未来に対しても盲目となる」という言葉を引き、「安倍首相はこの演説を自虐史観と呼ぶのか」と批判。「96条壊憲阻止へともにがんばろう」と呼びかけた。

かねてより「96条改正は、憲法の死刑宣告」と警告する奥平さんは憤りを溜めながら、その意味をかんで含めるように語った。

集会は労働者と市民が共同を誓う場。全労協の金澤壽議長、全水道東水労の上村時彦委員長、東京清掃労組の吉田壽委員長、元国労闘争団で事業体ネットの佐久間誠代表、第9条の会なごやの加藤雅章事務局長、新聞労連の米倉外昭副委員長が闘う決意を表明した。最後に二瓶共同代表が「たまにはストライキをする組合をつくり、96条壊憲反対闘争の前面に出よう」と鼓舞し、連絡会への加入を呼びかけた。

■入会申し込み郵便振替00150‐6‐576763

「国民投票法に反対する会」

|