安倍政権は、「アベノマスク」に次いで一律10万円を給付する「特別定額給付金」でもマイナンバーカードでのオンライン申請でも失態を演じた。

その反省もなく、マイナンバーと預貯金口座とのヒモ付けの義務化を目論んでいる。今回は、マイナンバー制度について考えることにする。

個人番号制度のしくみ 個人番号制度のしくみ

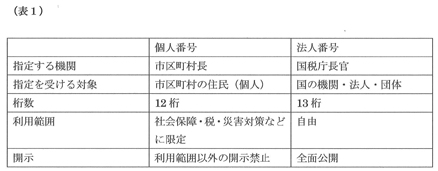

マイナンバーは通称名であり、法律上は「個人番号」である。第2次安倍内閣は、13年に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」として成立させた。また、法人番号もあり、個人番号との比較は(表1)の通りである。法の目的としては、「情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行う」「国民が手続きの簡素化による負担の軽減及び本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上が得られる」ようにすると掲げている。

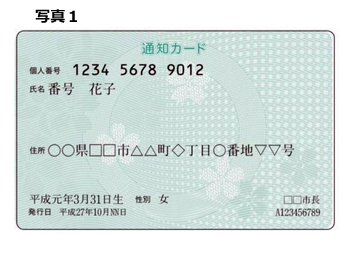

15年10月5日に、個人番号指定が始まり、市町村が通知カード(写真1)の送付を行った。16年1月からは、マイナンバーカード(写真2)の申請が始まった。カードには、写真を貼り付けるため運転免許証やパスポートを所持しない人には身分証明書として使える、また役所へ行かなくても全国のコンビニで住民票の写しや課税証明書などを取得できると宣伝したが、マイナンバーカードの取得は進まなかった。

住民票と異質なマイナンバー

安倍政権は、特別定額給付金の申請に当たり、給付が早いとしてマイナンバーシステムを利用したオンライン申請を推奨した。自治体の窓口には、コロナ下にもかかわらず、申請のためやマイナンバーカードの新規取得のために多くの住民が押し掛け、「三密」状態も生じた。しかし、オンライン申請は、申請者による入力項目を職員が住民基本台帳と突き合わせするという作業を行わなければならず、郵送申請より職員の負担がはるかに大きなものとなった。

そのため、多くの自治体でオンライン申請を取り止め、給付を早く望む市民の要望に応えられなかった。

本来、マイナンバーシステムは個人情報を扱うシステムで、日本の行政施策は住民基本台帳を基に世帯主単位で行われる。マイナンバーシステムと住民基本台帳は全く連携できていないシステムで、それが原因で今回のオンライン申請は失敗したのである。

給付を口実に口座の把握目論む

特別定額給付金のオンライン申請に失敗した中で、自民・公明・維新はマイナンバーと預金口座をヒモ付けする法案を、議員立法として6月8日に提出した(国会閉会のため継続審議に)。これは、「任意で個人が1口座を国に登録する」というものである。ところが高市早苗総務相は、6月9日「個人が1口座を国に登録するのを義務化する」という方針を出し、来年の通常国会に法案を提出する考えを表明した。

理由として、「マイナンバーと口座がヒモ付いていれば、給付金の振込先として管理し、『スピード』支給につながる」、また「困窮者だけに絞った『線引き』支給ができるようになる」を挙げている。

しかし、その理由は今回のオンライン申請の失敗を逆手に取って、国民の資産状況を把握するためにマイナンバーシステムの機能拡張を図ろうとするものだ。政府は、マイナンバーと口座がヒモ付いていれば、もっと「スピード感」を持って給付ができたと、国民に思わせようとしている。しかし、たとえマイナンバーと口座がヒモ付いたとしても、結婚、就職、進学、死亡等あらゆる状況で世帯主は変化するので、現在のような世帯主単位の行政施策に対応するのには、世帯主の口座番号を付番し直す手続きが常に必要になる。

一方、行政施策を個人を対象にしたとしても、全員給付のような場合、乳幼児を含む子どもにも口座番号を作って付番し、子ども自身が申請しなければならない。つまり、マイナンバーと口座番号をヒモ付けても、市民や自治体職員にとって負担が増えるだけでメリットは見込めない。

マイナンバーシステムは大変複雑なシステムで、マイナンバーと口座をヒモ付けするシステムを構築するには、多大な開発費が必要であり、時間もかかる。新型コロナウイルス対策の充実を図らなければならない今、マイナンバーに各種預金口座をヒモ付ける検討は止めるべきである。給付事務は自治体にまかせるのが迅速で効率的だ。

惨事便乗型資本主義

安倍政権は7月17日、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(骨太の方針)を閣議決定した。新型コロナの関係で、例年より1カ月遅れの決定である。この中で、「ポストコロナ時代の新しい未来」に向けて、「新たな日常=ニューノーマル」を構築していくという。

「通常であれば10年掛かる変革を、将来を先取する形で一気に進め、『新たな日常』を実現する。具体的には、我が国の未来に向けた経済成長を牽引し、『新たな日常』の構築の原動力となる社会全体のデジタル化を強力に推進し、

Society5.0(注:1狩猟社会、2農耕社会、3工業社会、4情報社会に次ぐ第5の新たな社会をデジタル革新、イノベーションを最大限活用して実現するという意味で、日本だけが使っている用語)を実現する」とし、「『新たな日常』構築の原動力となるデジタル化への集中投資・実装とその環境整備(デジタルニューディール)を謳う。

その一環として、「マイナンバー制度の抜本的改善」も掲げている。今年9月からマイナポイント(2万円のチャージ等で上限5000円分のポイントがもらえ、キャッシュレス決済で使える)による消費活性策、2021年3月から健康保険証としての利用が予定されており、2022年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有することを目標にしている(今年7月1日現在のマイナンバーカードの交付枚数は、2225万4189枚で、交付率は17.5%である)。「デジタルニューディール」と、言葉上ではニューディールとはいいことを言っているように聞こえるが、「10年掛かる変革を、将来を先取する形で一気に進める」とは、コロナ危機に便乗したショックドクトリン(惨事便乗型資本主義)そのものである。デジタル化とは究極的には国家が個人を管理・監視するシステムだ。

自治体から意見書で反撃を

6月末、東京都国立市議会は、「マイナンバーに各種預金口座をひもづけることに慎重な対応を求める意見書」を、賛成11、反対9で採択した。地方自治法第99条の規定により、衆参議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣に提出した。「慎重な対応」となっているが、事実上の反対意見である。全国の自治体の首長、議員が意見提出のために奮闘することを望みたい。

|