20春闘の大手集中回答日(金属労協=11日、運輸・通信=12日)が迫っている。経済界と安倍政権が後押しをしてきた「総額人件費削減」は、内部留保の底上げ(463兆円)で成果を見せた。

さらに多国籍企業における内部留保分(50兆円)を含めると、総額は500兆円を超える。資本の搾取の煽りで、G7で唯一実質賃金がマイナス(OECD集計)になっているのは日本だけ。直近の実質GDP(10月?12月期速報値)は、マイナス6・3%(年率換算)で個人消費もマイナス2・9%まで落としている。この状況下で、労働者の生活は低下するのは当然で、大幅賃上げ無しの生活改善は望めない。

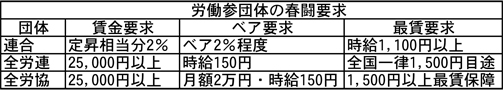

3団体の賃金要求

この時期は、労使交渉も熱を帯び、学習・交流・集会も活発に取り組まれ、交渉団を後押しするとき。しかし、そこに降って湧いたのが新型コロナウイルス。2月半ば頃になると感染の広がりが報道され、労働組合の上部団体は、集会などの自粛を通知した。2月下旬から、決戦段階までの学習会・決起集会は、ほぼ取り組みが中止になった。影響は春闘だけではない。公共施設の貸出し中止、労働運動委員会弁論、裁判所の公判も中止になった。

差し当たって、中小労働組合が取り組む地域春闘、地域行動の場所確保もできなくなった。

経営側は新型コロナウイルス感染の初期段階から、「生産、物流」など停滞を指摘して、「賃金引き上げに影響する」と予防線を張った。ところが、国内感染の広がりを見ると、経営側は積極的に生産、物流の落ち込みに言及し、「ベアは論外、賃金引き上げは厳しい」(経団連・中西宏明会長)と断言した。

これに対して労働側は、春闘戦術を労使交渉一本に絞り、組合員を観客席で待機させている。金属労協は、記者会見を中止させ、恒例となった回答指定日のホワイトボード回答書き込みも中止させた。春闘を小さくすることで、賃金引上げが成功するわけはない。

電機の労働組合で構成する電機連合(野中孝泰中央執行委員長)は3月2日記者会見し、終盤戦に入った春闘について「労使双方の隔たりは大きく、賃金水準をめぐる議論すらできていない」と危機感を示した。新型コロナウイルスの拡大で業績の下押しリスクが強まり、経営側は「賃上げに一段と自粛に走っている」という。

新型コロナウイルスで一番困っているのは、政府と財界。自粛は彼らの思うツボ。闘いの矛を緩めてはいけない。 |