|

| フードパントリー |

地域の駆け込み寺に 〜支援が必要な人に食料を 〜

|

| 東京・足立区議会議員 土屋のり子 |

見えない貧困の可視化

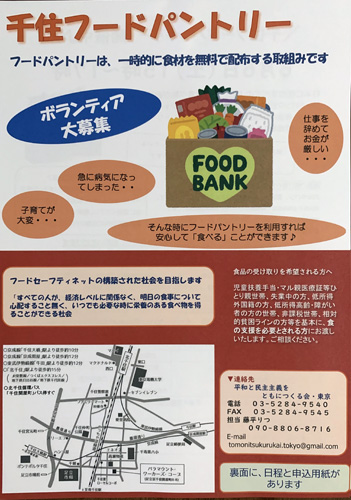

今年2月に、東京都足立区で「千住フードパントリー」を立ち上げました。フードパントリーとは、食の支援が必要な方に一時的に食品を無償でお渡しする活動です。 今年2月に、東京都足立区で「千住フードパントリー」を立ち上げました。フードパントリーとは、食の支援が必要な方に一時的に食品を無償でお渡しする活動です。

2015年調査では日本の貧困率(年収122万円以下で暮らす人)は15・6%、ひとり親ではなんと50・8%にも上ります。そして、お金に困った時にどうするかと聞くと一番多いのが「食費を削る」なのです(万引きして暮らす…という映画もありましたが)。

一方にはフードロス問題があり、日本ではまだ食べられる食材646万トンが年間に廃棄されています。それら食料を企業から受け取るのがフードバンクであり、その食材を困っている人へお渡しする拠点がフードパントリーです。

1回あたり約1、2万円前後の食材をお渡しし、浮いたお金を子どもや求職活動等必要なことへ回してもらえるという意味で、経済的現物給付策に位置づけられます。

「地域に食のセーフティネットを構築する」ことをめざし、千住パントリーの活動を開始しました。

1回目の2月、利用者は8世帯からスタートを切り、2回目16世帯、3回目20世帯―地域にチラシをまいて取り組んでくる中で、徐々に利用者も増えてきました。

これまで子どもの貧困対策に力を入れて取り組んできましたが、現代の貧困は相対的貧困であり目に見えにくく、必要な人へ施策をいかに届けるか、アプローチに課題があります。

パントリーは、ひとり親、障がい者、福祉を受けている方、年金だけでは厳しい高齢者など、多様な方が来られ、地域の中の見えない貧困を可視化する取り組みだと、その意義を再確認しています。

現場が行政を動かす

そして起こったコロナ禍です。5月からは臨時的に月2回開催とし、他のパントリーで受け付けられなかった方へ案内を流してもらい、5月1回目は38世帯の利用と急増しました。行ったアンケートでは、コロナの影響で離職・休業手当がもらえないなど「無収入」4人、「休業等で減収(3割〜6割)」11人、学休・在宅ワークで「支出増」12名など、収入が減ったが支出は増えたダブルパンチで、経済的に急激に厳しくなっている実態が明らかとなりました。

足立区から課長・部長が現場を見に来られ、コロナ対応で利用者が殺到する様子を見て、「子どもの食の確保緊急対応事業(1団体10万円補助)」をパントリーも活用できるよう事業内容が急遽変更されました。自治体がパントリー支援に光を当てることは、画期的です。

夏場に入るので、保冷ボックスや保冷材等消耗品の購入に、有難く活用させてもらおうと思います。

地域から公的支援の拡充へ

今回を踏まえ、恒常的なパントリー支援事業を区のほうで検討してくれているそうです。議会からも現場からも、強くこの動きを推進していきたいと思います。

今回のコロナ禍のような、突発的・緊急的なことが起こった場合に、パントリーの果たす役割が大きいと痛感しています。私の住む所では、いまだアベノマスクは届かず、給付金申請もようやくこれからです。国の無策の中で、経済的に厳しい方たちへ支援を届ける―地域の中の駆け込み寺的な存在として、パントリーを浸透させていきたいと思っています。

この間、チラシを見てボランティア参加してくださる方も増えてきました。おなじ町内から中学生の子や、お一人暮らしの方が。古本屋さんを営む方からは古本の提供が。近所の八百屋さんはネギを山盛りもってきてくださり、パントリーで1世帯10本ほど配布することができました。地域に根差し下から社会を変革していくことを目標にしていますが、一歩一歩、歩んでいると実感します。 また違った視点で見ると、資本の生み出した過剰を労働者が自分たちに取り返す、というふうにも読み取れ、楽しい活動です。

現場で市井の人々の声を拾い、公的支援の拡充へ結びあわせ取り組んでいきたいと思います。

|

|

|

|