厚生労働省は8月27日、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)年金部会で、公的年金の将来の見通しを示す「財政検証」を公表した。財政検証は、公的年金の「定期健診」にあたるもので、5年ごとに100年先までの見通しを点検するために実施されている。今後の年金の給付水準を検証するもので、年金生活者にはきわめて大きな影響を与える。

04年年金「改正」で決まる

2004年の年金法改正は、大きな改正であった。保険料の上限決定、マクロ経済スライド制度の導入などを決め、「年金100年安心プラン」と自公政権は謳った。保険料はその後段階的に上がり、2017年度から上限となり厚生年金で保険料率18・3%(労使折半)となっている。

国民年金保険料は月額1万6900円(2004年度価格)と決められたが、今年度は1万6410円(2004年は1万3300円であったので3110円の引き上げ)となっている。マクロ経済スライドは、物価や賃金の上昇とはスライドさせず、保険料を支払う人より年金受給者が増えると年金額が減る仕組みである。これらと併せ、5

年ごとに「年金財政検証」を行い、公表することも決まった。

意図的に公表遅らせる

「年金財政における経済前提」の検討会は3月7日に終了し、3月13日には報告書が提出されている。以前は3カ月後の6月に公表していた。安倍政権は参院選を控え厳しい結果が出ることを想定し、参院選以降に先送りした。

6月3日の金融庁審議会報告で「老後資金2000万円不足」も明らかになり、年金問題を参議選の争点にすることから逃げた。根本厚労相は「意図的に遅らせたわけでない。オプション試算に時間を要した」と反省もなく言い逃れし、「経済成長と労働参加が進むと100年間、持続可能」と開き直っている。

現在の年金水準

注目すべきは年金の給付水準であるが、所得代替率と言う。所得代替率とは、モデル世帯(平均収入で40年働いた会社員と専業主婦)が65歳で受け取り始める時点の年金額が、その時の現役世代の平均収入の何%に相当するかを示す数値である。

2019年度は、夫婦の年金月額が22万円(夫婦2人の基礎年金13万円+夫の厚生年金9万円)で、現役世代の平均手取り収入月額が35・7万円なので、所得代替率61・7%になる。これはあくまでもモデル世帯であり、夫が正社員で妻が専業主婦という世帯モデルが適切かは検討すべきである。

危うい所得代替率の確保

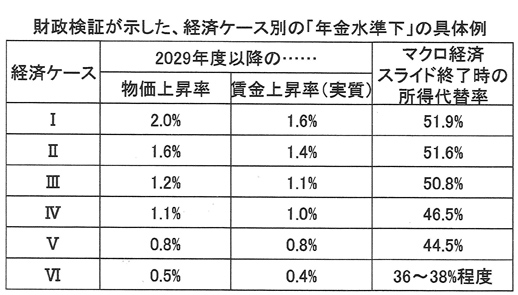

今回の検証は、6つのケースを想定し、それぞれごとに推計している。経済成長と労働参加が進むケース(ケースⅠ~Ⅲ)、一定程度進むケース(ケースⅣ、Ⅴ)、進まないケース(ケースⅥ)で推計している。

どのケースでも、2045年前後までは所得代替率が50%を維持できるという結果になっているが、経済成長と労働参加が高く進むことは考えられないため、ケースⅠ~Ⅲは想定できない。マクロ経済スライドが終了時の所得代替率は、一定程度進んだケースⅣで2053年度46・5%、ケースⅤで2058年度44・5%、進まないケースⅥで36~38%に下がる。とくに、ケースⅥの場合、2052年度には国民年金の積立金がなくなり完全賦課方式に移行すると所得代替率はさらに1%下がる(表参照)。

年金積立金は2017年度末で厚生年金約155兆円、国民年金約9兆2000億円(時価)である。積立金は株などに〝運用”されており危険だ。

高齢者の就労延長を画策

政府は所得代替率50%を守る約束になっている。そのために、今回の検証ではオプション試算を行っている。

一つは、被用者保険の拡大(厚生年金の適用者は、2017年度から501人以上の企業で週労働20時間以上月収8・8万円以上に拡大されている)である。もう一つは、保険料拠出来年期間の延長と受給開始時期の延期である。就労延長で、基礎年金の加入期間を65歳まで5年延長、厚生年金加入年齢を70歳から75歳に引き上げる、在職老齢年金制度(収入が多い人は年金額が減る仕組み)の見直しなどである。

安倍政権は、来年の通常国会に年金制度改正法を提案するために動き出している。

基礎年金は最低保障年金に

今回の検証で、最も影響を受けるのは国民年金基礎年金のみの受給者である。今後30%程度の引下げが想定されている。今でも生活できる水準ではないが、今も増える続ける高齢者の生活保護受給者、今後想定される就職氷河期世代の無年金・低年金などを考えると、最低保障年金の創設こそが求められる。立憲野党が足並みを揃え、年金制度の抜本改正に向けて奮闘することを期待する

|