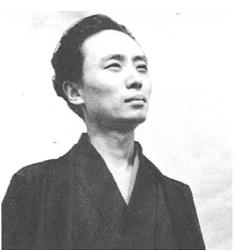

日記作家として知られた高見順は、昭和史の貴重な資料といえる『高見順日記』をまとめている。また、文学史といえる回想記『昭和文学盛衰史』(文芸春秋新社)は、時代の流れにうごめく作家と作品が浮かんできて価値ある書である。 日記作家として知られた高見順は、昭和史の貴重な資料といえる『高見順日記』をまとめている。また、文学史といえる回想記『昭和文学盛衰史』(文芸春秋新社)は、時代の流れにうごめく作家と作品が浮かんできて価値ある書である。

この本を書くときに高見は、ノイローゼのため執筆不能になっていた。編集者の勧めもあり、書きはじめて病気から抜け出すことができたという。

この書の価値は「あとがき」の一言に尽きている。

「資料に執着しているという点は、はじめだけのことではない。むしろ資料をそのまま出しているところが多いが、こういうものを書く場合、それは横着のように見えて、実はそういうことは書き手にとって案外苦痛なのである。資料をナマで出さずに、自分の意見なり感想なりを書く方が気持がいいのであるが、資料の面白さをそれ自身に語らせること、それがのちのち研究者のためには必要であるということを考えた。わがまま勝手に書いているとはいえ、こういう忍耐をも必要としたのである。そしてそういう形で、私は昭和文学に対する私なりの考えを示したいとしたのである」

私もこの考え方にまったく賛同する。研究者だけに限らず、著者がよく資料をきちっと引用せず、自分勝手な解釈をして都合のよい結論をまとめあげている本や論文に出遭うことがある。

自分の考えに合わせるために我田引水をしている文章は、鼻持ちならない、引用された人物が大迷惑をこうむる。

マルクス主義者で経済学者の向坂逸郎先生は、論文、本を書くときに引用するマルクス、エンゲルス、レーニンらの説は長く、精密にまとめられていた。読む者が判断し、自分の頭で考えられる材料を提供することを怠ることはなかった。それが社会主義者、研究者として誠意のある態度だと感じていた。

高見順は時代の流れに抗しきれず、考えを変えた生き方をしたかのように見られてしまうが、どこか心の底で、足一本、土俵際で生き残ったと思えてしかたない。

その証しが、戦後、日本近代文学館の設立に力をそそいだことに現れたのではないか、後世の人間のために。

(大﨑哲人)

|