プロレタリア文学運動だけにかかわらず、労働運動、社会主義運動に入った人が陥りやすい誤り、それが労働現場を体験しないと運動のことはわからないという経験主義がいつもはびこっている。 プロレタリア文学運動だけにかかわらず、労働運動、社会主義運動に入った人が陥りやすい誤り、それが労働現場を体験しないと運動のことはわからないという経験主義がいつもはびこっている。

たたみかけるように細野孝二郎は断言する。

「…さて無名で貧乏の作家がたとえ生活のため余儀なくであっても、生産現場に入って行った場合、そこでの観察や感銘はすぐさま、新聞記者が記事を書くように、ひとつの作品となって表現させるであろうか?そう易々とはゆかぬ。そしてまた、やがて想が練られ纏まとめられたとしても、その場合その作家は、自分が生産現場に携わっている間に、文学上の様々なものにたち遅れていることに気づくであろう」

つまり、作家は描く材料を頭の中で構想したならば直接的な表現ではなく、文学的に芸術性をもった構成に創りかえなければ、人の心に響く作品にはならないと言いたいのだ。

同じ文章書きでも、記者の書くものと作家の描くものの違いをよく表していて妙を得ている心構えだと思う。

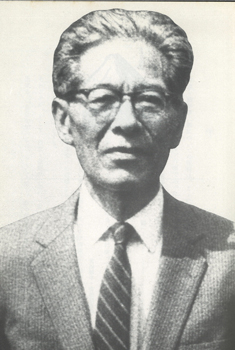

細野孝二郎(ほそのこうじろう)は、1901(明治34)年12月18日、岐阜県本巣郡根尾村板所に生まれる。幼少の頃、両親と北海道の開拓に入り農業生活をする。尋常高等小学校から私立桃山中学に入学、中学に通うかたわら正則英語学院などで勉強する。

1922年、上京して読売新聞社に勤務、絵や文章を勉強、日本大学、東洋大学の夜間部で学ぶ。ナップに加盟し書記を務め農民文学の作品に力を入れる。雑誌『プロレタリア文学』に作品を発表、37年の36歳の頃、『人民文庫』に描く。

戦後は、新日本文学会に所属、新聞社や出版社に勤務した。1977年、肺がんのため永眠、享年75歳だった。法名は「文徳釈孝温居士」。

文学碑は、昭和62年に故郷の岐阜県の淡墨公園に建立されている。根尾村役場が発行したパンフレット『基点』―作家・細野孝二郎のこと―に、詩人の石川春彦の詩が載っている。そのなかに細野が吐いた言葉がある。くだらん!!編集部なんか、実にく だらん!!雑文ばかり、毎日毎日、 読まされるんだ。朱に交れば赤くなる。いやでも、雑文に染ま ってしまう。

……お前にはな、ほんもの ゝ詩人に、なってもらいたいんだ。

|