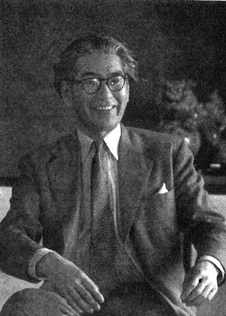

新田潤(にったじゅん)は、1904(明治37)年9月8日に長野県上田町(現・上田市)原町一五五五番地に生まれた。本名は半田祐一。上田男子尋常高等小学校を卒業後、長野県立上田中学校に入学、同校を卒業、浦和高等学校文科甲類に入学、卒業後、東京帝国大学文学部英文学科に入学した。 新田潤(にったじゅん)は、1904(明治37)年9月8日に長野県上田町(現・上田市)原町一五五五番地に生まれた。本名は半田祐一。上田男子尋常高等小学校を卒業後、長野県立上田中学校に入学、同校を卒業、浦和高等学校文科甲類に入学、卒業後、東京帝国大学文学部英文学科に入学した。

在学中、高見順らと『文芸交錯』を創刊、また『大学左派』にも加わり作品を発表。卒業してからは東京都知識階級失業救済事業に応募し、京橋図書館の臨時雇として働いた。26歳の頃である。そのかたわらでは生活のために『アンドレ・モロア』などの翻訳本を手がける。

27歳で、『日暦』創刊号に書いた「煙管」により文壇の注目をあびる。その後、『文学界』に「片意地な街」を発表、作家としての生活を始める。『人民文庫』同人となり、作品を描く。

1940年に特務機関嘱託となり、満州、ハルピンを旅する。海軍航空隊に文学報国隊員として徴用されて南方方面や傷病兵慰問に訪れる。

戦後は、洋画を愛好する画家の「あひる会」に入会し、油絵でいろんな賞をとる、など文筆以外にもその才能を発揮する。当然、復刊『日暦』の同人として執筆に専念する。

1978年5月14日に肝硬変からの食道静脈瘤破裂で亡くなる。73歳であった。静岡富士霊園文学者の墓に葬られているが、墓碑銘は「新田潤の墓」。

『人民文庫』第2巻第7号(昭和12年6月号)に、「小説は裏町育ちである」を執筆している。新田潤その人を知る手がかりとなる。

「だいたい小説というものは、身分卑しき庶民が生んで育て上げたところの文学である。本来が林房雄氏の罵倒の言葉通りに裏町育ちなのである。だがこの文学の裏町っ子は、金あり身分高き紳士貴き顕けんの前に卑屈な追従なぞは嘗てせず、最初から自身の血の誇りを全身に感じていた。出生の当初から反逆の血をたぎらせて成長したのである」

と述べ、セルバンテスの『ドン・キホーテ』を引き合いに出す。その上で、核心に迫る。「小説のこの系譜を貫いて流れるものは反逆の血である」と述べ、小説の正統を伝承した本物の小説家で、庶民の血を忘れた者はいないと言い切る。

気骨の心に富んだ作家だったことがわかる。

|