|

|

|

医療・介護が崩壊の危機 -コロナ渦-

|

|

|

検査・隔離・治療の拡充急げ

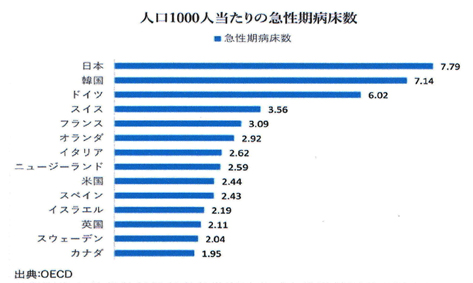

図Ⅰ

新型コロナの市中感染が拡大している。医療機関で少なくとも19都道府県の54施設で発生し(4月20日時点)、患者や医師らの感染が783人に上った。高齢者が入所する介護施設で、新型コロナウイルスに感染した入所者、職員は少なくとも計700人(4月26日)、このうち79人が亡くなっていた(どちらも共同通信調べ)。 新型コロナの市中感染が拡大している。医療機関で少なくとも19都道府県の54施設で発生し(4月20日時点)、患者や医師らの感染が783人に上った。高齢者が入所する介護施設で、新型コロナウイルスに感染した入所者、職員は少なくとも計700人(4月26日)、このうち79人が亡くなっていた(どちらも共同通信調べ)。

厚生労働省によると、国内の死者(5月8日時点)は全体で557人。全体の死者数のうち、介護施設での死者数は約14%で、7人に1人にのぼった。

潜在的な感染者が特定されなければ院内感染や高齢者施設での感染が急速に拡大し、生命の危機が増大する。感染拡大を防ぐ対策の基本は「診断(検査)と隔離」であり、重症化への対策は救命体制(ICU)の構築だ。今すぐ、全国から「検査と救命」のための「医療資源」を政府の責任で集中させなければならない。

日本の病院数・病床数は世界一、「日本の医療体制には余力があり、医療崩壊は起きない」との意見もある

図Ⅰは人口1000人当たりの急性期病床数であるが、日本には世界一多くの急性期病床がある。日本の医療法では病床数が20床以上の医療施設を病院、20床未満を診療所と定義している。診療所のうち、6934施設が20床未満の病床を有する有床診療所であり、病床を有する医療機関の数は1万5306施設となる。

しかし、「今後もコロナ感染者が増え続けた場合、『医療崩壊』が起こる可能性がある」とは専門家の共通認識であるという。

日本の救命体制

現在の日本の救急医療体制は3つに分かれている。それが「一次救急」「二次救急」「三次救急」である。

「一次救急」とは、入院の必要がない程度の軽症患者に対する救急医療で「休日や夜間では対応ができない場合、休日夜間救急センターなどを設置している」。

「二次救急」とは、入院と手術が必要な重症患者に対する救急医療で、医療機関に診療機能と専用病床、そして専任の医師を確保することになっている。

「三次救急」は一次、二次救急では対応のできない高度な処置を必要とする救急医療で、緊急性が最も高く、重篤患者が対象となり、救命救急センターや高度救命救急センターで行われる医療である。

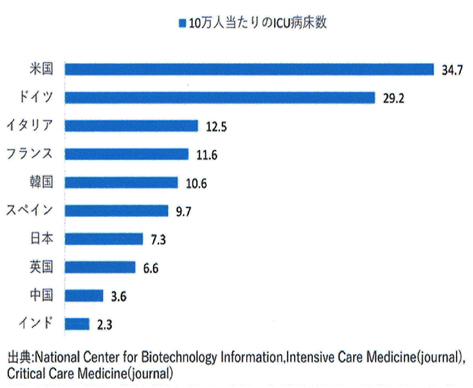

病院数と病床数が世界一という側面だけを見て、新型コロナウイルスに立ち向かうことができるといえない。ICU(集中治療室)病床数はイタリアよりも少ない 図Ⅱ

図Ⅱは人口10万人当たりのICUのベッド数の国際比較であるが、日本にあるICUは「7・3床」であり、米国の「34・7床」の5分の1ほどしかない。新型コロナウイルスによる医療崩壊が報じられたイタリアやスペインよりも、実は日本の方が人口10万人当たりのICU病床は少ないのだ。 図Ⅱは人口10万人当たりのICUのベッド数の国際比較であるが、日本にあるICUは「7・3床」であり、米国の「34・7床」の5分の1ほどしかない。新型コロナウイルスによる医療崩壊が報じられたイタリアやスペインよりも、実は日本の方が人口10万人当たりのICU病床は少ないのだ。

今後も感染者が増え続けた場合、心筋梗塞や脳卒中、交通事故による多発性外傷など、生命に危険のある患者を三次救急施設で受け入れなくなる「救急崩壊」が現実味を帯びる。

とくに、一般病床の数云々ではなく、重篤な急性機能不全の患者に対して、24時間体制で対応できるICUの病床数(欲をいえば「感染管理と集中治療の両方に対応できる病床」、さらにいえば、「通常の診療の継続と同時に新型コロナウイルス患者を治療できる病床」)が最も重要と専門家は指摘している。

日本のICUのベッド数や人工呼吸器の少なさに素人ながらびっくりしたが、医療用防護服やマスクまで足りないとは信じられない。

この10年間、医療費拡大を抑制することに専念してきた政府・自民党・財界は、国立大学病院や地方の基幹病院などを独立行政法人にし、目先の収益に縛られる構造を作り、組織・人員を減らしてきた。

病床も100%の稼働率を求め、投資費用が回収できない集中治療室の設置病院は限定されてきた。

ICU病床の少なさ、専門医・看護師不足については、日本集中治療医学会も指摘してきた

今すべき課題は、緊急搬送の患者を受け入れる施設に、救急医のマンパワーを全国から集めること、ICU病床を確保すること、受け入れ施設を調整する態勢を至急確保すること、これは政府でなくてはできないことだ。

ドイツではこれまでに、およそ10万人以上が新型コロナウイルスに感染しているが、重症化した患者にしっかりとしたケアができている。もともと医療や検査態勢が充実しているとはいえ、致死率はわずか1・8%である

ドイツでは1月中旬から対策に乗り出し、医療機関に対して積極的な財政支援を実施した。緊急性のない治療や手術を延期し、ベッドを空けた場合、1台あたり1日560ユーロ(6万4400円)の補助金を出したほか、人工呼吸器付きの集中治療が可能なベッドを新設した場合、1台につき5万ユーロ(575万円)の奨励金を受け取れるようにし緊急事態に備えたと報道されている。

日本でも医療崩壊に関して懸念の声が出るなか、こうした海外の例が参考になるかもしれないが、日本では可能だろうか

山梨大学(島田眞路学長)の新型コロナウイルス感染症に対する対応は、政府とは比べものにならないほど早かった。

山梨大学「医療維新」の3月12日版を見ると、次のような記述がある。「1月25日、春節を迎えた中国の武漢の様子を伝えるニュースを見て、私(島田学長)は目を疑った。1000床の専門病院を2棟、10日余りで建設するというではないか。患者があふれる医療機関の様子も映し出され、医療者はフルPPE(個人防護具)で対応している。WHOの判断とは異なる異様な光景に、直ちに準備を進めないと大変なことになると直観した私は、山梨大病院の感染制御、医療安全のメンバーに連絡を取り、山梨大病院として患者受け入れの体制整備を早急に進めるように指示をした」とある。

それを受け山梨大病院は感染症指定医療機関ではないものの、「山梨県の医療における最後の砦」である国立大学病院として、感染拡大に備えて院内の体制整備を進めることを申し合わせた。

休止状態の旧病棟(約300床で、1病棟当たり約50床)を万が一の場合には活用できるよう医療ガスやナースコールなど休止設備の立ち上げ準備も指示した。

検査体制、救命への早急な対応は可能だ

「専門家会議」の尾身茂副座長は5月4日の記者会見でPCR検査の体制について「今のままでは不十分だと、専門家はみんな思っている」とし、問題の把握、検査数や陽性率を公表するよう求めた。

確かに、医療体制・資源の拡大・変更は、専門職の訓練も含めて容易でないことは素人でもわかる。しかし、検査キットや検査要員は医大大学院生や退職スタッフの協力で可能との指摘もある。

陽性か陰性かはっきりすれば受入れ施設を調整しやすくなる。

|

|

|

|